1. DX戦略をどうするか(1)-DXの目的と定義-

博士(工学)

2018年9月に経済産業省が「DXレポート」[1]を公開した後、2019年が日本のDX元年ということで、「2025年の崖を越える」ために、デジタル技術を導入するプロジェクトが盛んに立ち上がっており、多くの企業でDX推進組織の整備が進んでいる。「DXレポート」の概要については筆者も[2]で紹介している。一方で、もっと、DXの内容を限定してくれないと、どうしていいかわからない」という日本企業が多いのも事実である。

DXの目的

経済産業省が2019年7月に公開した「DX推進指標」[3]では、「DX推進指標の成熟度を向上させて、デジタル競争優位性を確保することにより『2025年の崖』を乗り越えることができる」と説明している。ここで、企業が『2025年の崖』を乗り越えるのであるから、デジタル競争優位性を確保する主体は、企業である。したがって、DXの目的は、企業のデジタルの競争優位性を確保することにあることを改めて指摘しておきたい。企業がデジタル技術を活用することがDXなのではなく、デジタル技術を活用した独創的なデジタルビジネスを創造するとともに、それを手段として企業が競争優位性を確立することがDXの目的である。つまりDXを推進する場合、デジタル技術によってどのようなデジタルビジネス価値を実現するかというDXのゴールを明確にする必要がある。

ところが、最近の日本のDXの取り組みを見ていると、既存のソリューションやアジャイル開発、ユーザー企業との協創などの手段だけを提示して「2025年の崖」を乗り越えようという話が多いように思える。このような取り組みには、なぜDXを推進し、DXで何を実現するかという視点が欠落しているだけでなく、なぜ、その取り組みで十分なのかを保証することもできないと思われる。この理由は、DXの目標であるデジタル企業とは何かを定義することなく、DXの手段としてのデジタル技術を説明しているだけだからである。

たとえば、アジャイル開発でデジタルシステムを実現するとする。デジタルシステムが実現するのはデジタル企業で必要となるデジタル能力である。デジタル能力によってデジタル企業がデジタルビジネス価値を創出するのである。この関係を逆に辿れば、まずデジタルビジネス価値を明確にし、次いでデジタルビジネス能力、さらにデジタルシステム、最後にアジャイル開発の順に具体化する必要があることがわかる。この順路を省略してしまうと脈絡がなくなってしまうのは明らかだ。

このように、手段だけのDXでは、ビジネス価値としてのゴールが明確になっていないので、立ち上げることはできても、すぐに行き詰まることが見えている。DXの目的は、ビジネス変革を迅速に実現できるデジタル企業を実現することにある。現状では、この原則を見失ったDX推進が多いのではないか? 実際に、DX推進部に配属されていくつかのDX案件を立ち上げてはみたが、このまま進めてもうまくいかないと感じているという話をよく聞く。DXではいくら失敗を容認する組織文化を目指すといっても、限界がある。どうせなら、成功するDXプロジェクトにしたいものだ。仮に300社がそれぞれ少なく見積もって20件のDX案件に取り組むとすると、6,000件になる。どれだけの失敗があるか想像すると、個別的なソリューションだけでは不十分であり、系統的なDX推進方法論とDX推進知識が必要になるのは明らかだろう。

残念ながら、現在のDX推進指標では、具体的なDX推進方法論については説明していない。DXを推進するために企業がどのような体制で、どのような活動で、何を作成すべきかを質問しているだけである。しかし、その質問の中にはDX推進方法論を構成する上でのヒントになる要素が含まれている。

以下では、「DX推進指標の心」に立ち返って、そもそもDXで何をなすべきかを考えてみたい。

DXの定義

DX推進指標[3]では、DXを以下のように定義している。

・ビジネス環境の激しい変化に対応し、

・データとデジタル技術を活用して、

・顧客や社会のニーズを基に、

・製品やサービス、ビジネスモデルを変革するとともに、

・業務そのものや、組織、プロセス、企業文化・風土を変革し、競争上の優位性を確立すること

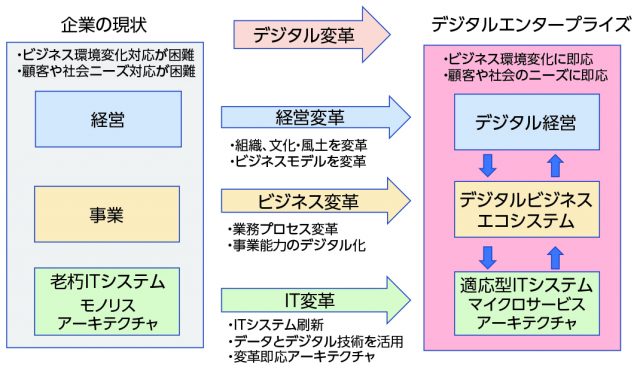

この定義から分かるように、現在の企業をデジタル企業に変革することがDXである。そこで経営、事業、ITシステムに分けてDXをみてみると、図1のようにDXを分解できる。

すなわち、DXには、経営変革、ビジネス変革、IT変革がある。この3つの変革を説明しよう。

経営変革では組織、文化・風土ならびにビジネスモデルを変革することによりデジタル経営を実現する。

ビジネス変革では、業務プロセスならびに、事業能力をデジタル化することにより、デジタルビジネスエコシステムを実現する。ここで、事業能力はビジネスケイパビリティのことである。ビジネスケイパビリティは欧米では企業が提供するビジネスを明確化するために用いられる基本的な考え方であり、事業能力をマップ化することにより、創出価値の大小で優先順位付けることができる。現行の事業能力マップが定義されていれば、デジタル化の脅威を受けるのはどこか、デジタル化による創出価値が高いのはどこかを明確にでき、優先順位の高い事業能力からDXを推進することで、DXロードマップを作成できる。もし現行の事業能力が定義できていなければ、デジタルエンタープライズのデジタル事業能力を明確にできないから、DX推進計画の妥当性を判断できないだろう。

IT変革では、現行のITシステムのモノリスアーキテクチャをマイクロサービスアーキテクチャによる適応型ITシステムに刷新することにより、データとデジタル技術を活用できる変革即応アーキテクチャを実現する。マイクロサービスアーキテクチャは、事業能力と対応する独立性の高いマイクロサービスを疎結合することにより、事業能力の変化に際して対応するマイクロサービスだけを変更できる。これに対してDXの足枷になっている老朽システムは機能要素が複雑に密結合しているモノリスアーキテクチャで構築されているため、特定の機能変更が老朽システム全体への影響を探索して確認する必要があり、ビジネス変化に即応できない。ITシステム刷新が必要な理由はここにあり、単に老朽システムをクラウドに移行すればいいというような単純な話ではない。また、既存の老朽システムとは別に、デジタル技術で新しいビジネスモデルを実現することでDX対応するアプローチを主張する例があるが、ビジネス変化は老朽システムが実現する既存事業を直撃するのであり、老朽システムを放置したままデジタルエンタープライズが実現できるとは考えられない。ビジネス変化に即応できないからである。ビジネスや環境変化に老朽システムが対応できないとは言わないが、変化対応に時間と経費がかかりすぎることが問題なのである。しかも、老朽システムを理解している技術者が高齢化して退職することで、デジタル技術をやりたいと思って入社した新人が老朽システムの維持管理に割り当てられてしまい、モチベーションが低下して転職する例が増えている。一刻も早く老朽システムをマイクロサービス化することが望まれる。ところで最近、バッチ処理があるんですが、DXではどうすればいいですかと聞かれた。日次、週次、月次などのバッチ処理では、1日、1週間、1カ月だけ処理が遅れることになる。リアルタイムに更新できないサービスがデジタルエンタープライズで残っていることはあり得ないだろう。デジタルエンタープライズのITシステムでは、バッチ処理もなくさないと、競争優位性を確保できない。現行のITシステムから考えるのではなく、あるべき適応型ITシステムをどう実現するかに向けて早く準備をはじめないと、2025年に間に合わない。残された時間は5年しかない。

【参考文献】

[1] 経済産業省, DXレポート〜ITシステム「2025 年の崖」の克服とDXの本格的な展開〜, 2018.9.7

[2] 山本修一郎, デジタル変革をどうするか, 日本経営協会, オムニマネジメント, Vol.7, No.12, pp.2-7, 2019

[3] 経済産業省, DX推進指標, 2019.7.31

〈DX戦略のことなら下記へ〉

yamamotosui@icts.nagoya-u.ac.jp