2. マクロな世界での量子現象

量子電子物性研究部

グループリーダ 齊藤 志郎

博士(工学)

「どの程度マクロな世界まで量子力学が適応できるのか」という量子力学開闢以来の疑問に答えるため、超伝導磁束量子ビットを用いた原理実証実験を行った。

1.はじめに

電子や原子などのナノメートルサイズのミクロな世界は量子力学を用いて良く記述され、そこでは、重ね合わせ状態やもつれ状態といった量子力学特有の現象が観測される。一方、我々が生活する日常の世界では、シュレディンガーの猫のような、生きている猫と死んでいる猫の重ね合わせ状態が観測されるようなことはない。そこで「どの程度マクロな世界まで量子力学が適応できるのか」という疑問が生じる。NTTでは、電子や原子と比較して十分にマクロなマイクロメートルサイズの超伝導ループ(超伝導磁束量子ビット)を用いて、量子力学の原理実証実験を行った。本稿では、超伝導ループを右回りに流れるマクロな電流と左回りに流れるマクロな電流の重ね合わせ状態を観測する実験を紹介する。

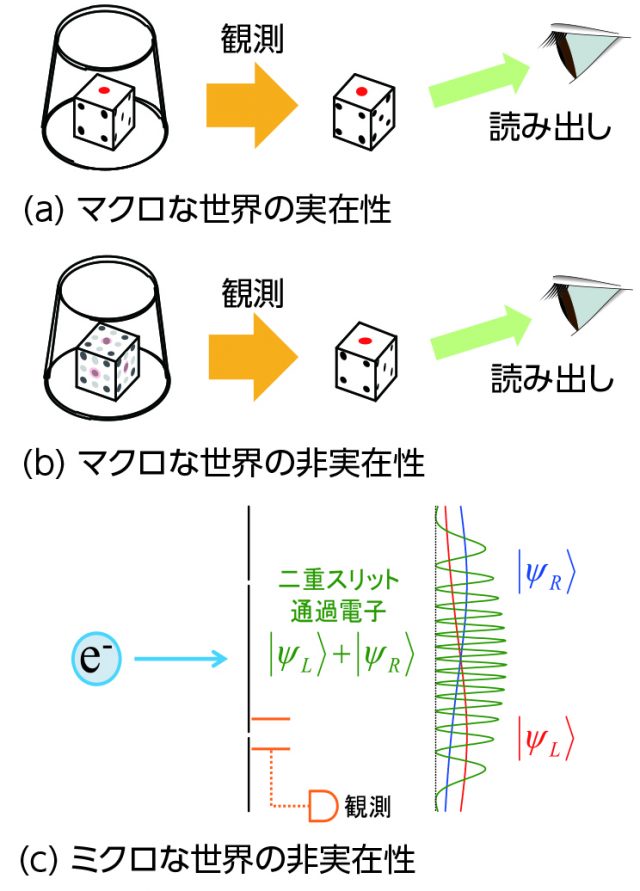

2.実在性と非実在性

図1(a)に示すような、カップの中でサイコロを振る実験を行う。カップを開けて観測したときに「1」の目が出たならば、開ける前からサイコロの目が「1」であったと考えられる。このようにある物体を観測しその状態を知ったとき、観測前から既にその状態が決まっていた、すなわち観測により状態は変化しないという考えは「実在性」と呼ばれ、日常の世界で当たり前に成り立っている(図1(a))。

一方、量子力学に従うミクロな世界では「重ね合わせ状態」という、日常の世界での常識に反する奇妙な状態が実現される。例えば図1(c)のように、電子を一個ずつ二重スリットに通してスクリーンに当て、その位置を観測する実験を行う。はじめはランダムに見える電子の位置が、実験を繰り返すにつれて干渉縞を示すようになる。これは二つのスリットを通過した波の干渉により起こる現象であり、粒子である電子が波の性質を持つことを意味する。一方、分割できない粒子としての性質に着目すると、一個ずつスリットを通過させても干渉縞が現れるということは、右のスリットを通過する電子と左のスリットを通過する電子の重ね合わせ状態が実現されていると解釈できる。この時、電子がどちらのスリットを通過したかを観測すると、干渉縞が消失する。これは観測前は重ね合わせ状態であった電子が、観測によってどちらかのスリットを通った状態に確定してしまい、干渉が起こらないためである。このように観測前には状態が確定しておらず観測によって初めて状態が確定する性質は「非実在性」とよばれ量子力学に従うミクロな世界で現れることが知られている。

それでは、マクロな世界でも非実在性は現れるだろうか。サイコロの例に戻る。図1(b)に示すような量子力学に従う量子サイコロでは、カップの中で「1」から「6」までの目が同じ確率で存在する重ね合わせ状態が実現されているが、カップを開けて観測した瞬間にどれか一つの状態が確定する。もちろん、サイコロのようにマクロな物体で非実在性を検証することはできないが、「どの程度マクロな系で量子力学が成立するか」は興味深い問題である。

3.マクロな系の準備

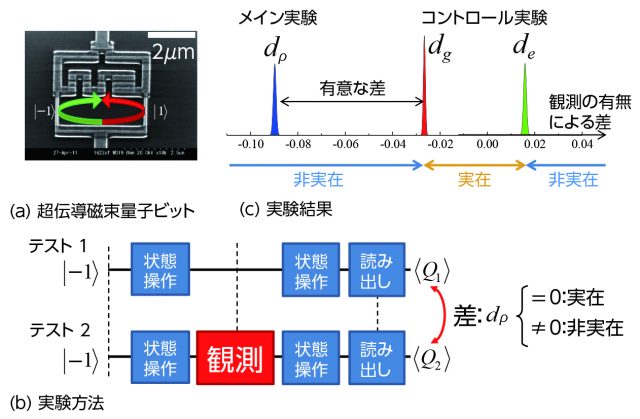

1985年イリノイ大学のレゲット教授は、ジョセフソン接合を有する超伝導リングを準備すると、右回りに流れる電流と左回りに流れる電流の重ね合わせ状態が実現し、マクロな系での非実在性を検証できるという理論を発表した。その後、量子計算機の注目が高まる中、超伝導回路が発展し、3つの接合を有する超伝導リングが超伝導磁束量子ビットとして確立された(図2(a))。特筆すべきは、磁束量子ビットのサイズ(数μm)が電子や原子と比較してマクロである点と、ループを流れる電流(数100 nA)は毎秒1兆個もの電子の流れであるという点である。

4.非実在性の検証

レゲット教授は、超伝導リングの電流状態を複数の時刻で観測する思考実験を提案した。状態を乱さない観測が可能であり、かつ実在性が成立する場合、その観測値の相関で表されるレゲット・ガーグ不等式が満たされることを示した。つまり、状態を乱さない観測を行い、この不等式の破れを示すことができれば非実在性の現れ、すなわち量子力学の成立を示すことができる。NTTでは、この不等式と数学的に等価な条件を導き出し、図2(b)に示す方法で実験的に非実在性を検証した。

まず、磁束量子ビットを右回りの電流状態|−1〉に準備する。次に、テスト1では状態操作を2回繰り返し、最終状態を読み出す。テスト2では状態操作2回の間に観測を行う。最後に読み出し結果の差dρ=〈Q2〉−〈Q1〉を求める。ここで、状態操作とは量子力学が成立する場合|−1〉を重ね合わせ状態|−1〉+|1〉に変える操作に相当する。実在性が成り立つ場合、観測によって状態は変化しないため、テスト1とテスト2の読み出し結果に差は現れずdρ=0となる。一方、非実在性が成立する場合は、テスト2において観測の際、重ね合わせ状態|−1〉+|1〉が|−1〉または|1〉に確率的に変化する。その結果、テスト1とテスト2の読み出し結果に差が生じ、dρ≠0となる。これらのテストをメイン実験と呼ぶ。

次に、ノイズや観測の不完全性による乱れを定量的に評価するためのコントロール実験を行った。1回目の状態操作で重ね合わせではなく純粋な|−1〉(または|1〉)を用意し、観測の有無による読み出し結果の差dg(またはde)を評価する。理想的にはdg=de=0だが、実際には観測による状態の乱れにより0からのわずかなずれが生じる。ここまでの実験結果を図2(c)に示す。dρはdgとdeの間を大きく超えた値をとり、磁束量子ビットの振る舞いは実在性では説明できず、非実在性が成立すること意味している。この実験結果は、実験誤差を表す図2(c)のピーク幅に対して優位な差を示しており、磁束量子ビットにおける量子重ね合わせ状態の実現が明らかとなり、マクロな系に量子力学が適応できることが実証された。

5.おわりに

マイクロメートルサイズの超伝導磁束量子ビットを用いてマクロな世界における非実在性の成立を示したが、今後はさらにマクロな系における量子力学の原理実証実験が期待される。また、本成果は磁束量子ビットが真の量子性を持つことを保証し、多様な量子デバイスへの応用が可能であることを示している。

<超伝導量子回路の事なら下記へ>

shiro.saito.bx@hco.ntt.co.jp

saito.shiro@lab.ntt.co.jp