1. 急速に発展する量子情報技術の研究

量子電子物性研究部

グループリーダ 齊藤 志郎

博士(工学)

量子情報技術は、量子通信、量子計算、量子計測、量子センシングなど多様な広がりを見せ、急速に発展している。本稿では、いくつかの量子情報技術に関してその現状と展望を紹介する。

1.はじめに

20世紀初頭に確立された量子力学は、電子や原子などミクロな世界で起きる現象を良く記述することができ、幅広い分野に応用されている。半導体デバイスからレーザー、磁気共鳴診断装置(MRI)に至るまで、我々の身近なところで利用されている様々な装置は量子力学に基づいて設計されている。

この量子力学が成立する世界では、古典力学では説明のできない量子重ね合わせ状態や量子もつれといった現象が観測される。近年、これらの現象を活かし古典力学の限界を超える試みが進められている。量子計算や量子センシングに代表される量子情報技術である。本稿では、現在の量子情報技術の概要を紹介する。

2.量子計算

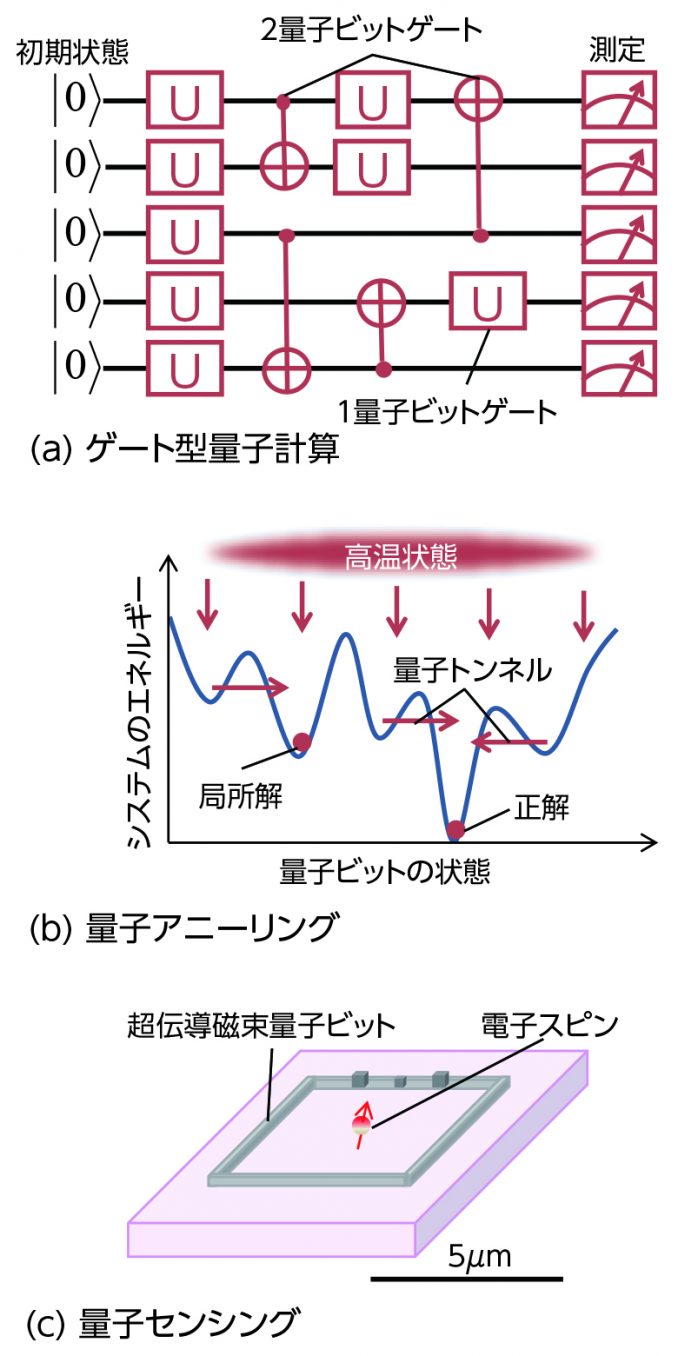

従来の計算機では事実上扱えなかった問題に、短時間で解を与える可能性のある量子計算が注目を集めている。量子計算には2つのタイプ、すなわちゲート型量子計算とゲート型量子計算が存在する。前者は、多数の量子ビットから構成される量子計算機に対して、1ビットゲート操作と2ビットゲート操作を繰り返すことで計算を行う(図1(a))。すでに、因数分解や大規模検索等、量子計算の優位性を示すアルゴリズムが確立されているが、外部からのノイズに弱く、大規模な量子計算機を実装するには技術革新が必要である。

後者の量子アニーリングは、すべての量子ビットを重ね合わせ状態に準備することで実効的に高温状態を作り出し、その後、徐々に温度を下げ最低エネルギー状態を見つけ出す(図1(b))。その結果、従来の計算機が苦手としていた組み合わせ最適化問題の近似解を得ることができる。最適化問題に特化した計算機ではあるが、交通量最適化、無線の割当て、創薬等、社会的ニーズの高い様々な問題に適用できるため注目を集めている。外部ノイズに強く、大規模化が比較的容易であるが、量子性による劇的な高速化が保障されているアルゴリズムは今のところ見出されていない。

第3の計算機として、量子性を積極的には使わないが、量子アニーリングと同様に最適化問題に特化した新しいタイプの計算機(イジングマシン)も開発されている。

2-1. ゲート型量子計算機

ゲート型量子計算機実現に向けて、最も進んでいる技術はイオントラップと超伝導量子ビットである。イオントラップでは、メリーランド大のモンロー教授とデューク大の金教授が2016年に共同で設立したスタートアップ、IonQにおいて、30〜50量子ビットの実験が進んでいる。

超伝導量子ビットの本流はトランズモンと呼ばれる改良型電荷量子ビットである。トランズモンの誕生で、コヒーレンス時間(量子情報を保持できる時間)が急激に伸び、制御できる量子ビット数が増えてきた。1999年に東大(当時NEC)の中村教授が初めて電荷量子ビットの1ビット動作に成功し、その後2015年にGoogle, UCSBのマルティニス教授が9量子ビットのトランズモンを使った量子エラー訂正に成功した。その後、急激に量子ビット数が増え、2018年時点では、Google, UCSBが72量子ビット、IBMが50量子ビット、Intel, Delft大が49量子ビットのチップを作製し、評価中という状況である。

実際のゲート型量子計算機はコヒーレンス時間との戦いで、情報を保つため常にエラー訂正が必要である。1量子ビットの情報を保持するのに複数の量子ビットが必要となり、因数分解において従来の計算機を凌駕する性能を示すためには、100万〜1億量子ビットが必要と言われている。そこで、当面の目標は、従来の計算機で量子計算機をシミュレートできなくなる規模、すなわち50量子ビット以上で、エラー訂正なしに計算を行い、量子超越性を示すことである。有望視されている応用先は、複雑な分子の安定状態を計算する量子科学計算や機械学習アルゴリズムの高速化に向けた量子機械学習などが挙げられる。

2-2. 量子アニーリング

1998年に東工大の西森教授と門脇氏が量子アニーリングの理論を発表し、その理論に基づきカナダのD-Wave Systemsが2011年に超伝導磁束量子ビットを用いて128量子ビットの実機D-Wave Oneを開発。その後2017年には2000量子ビットのD-Wave 2000Qの販売を開始した。磁束量子ビットは、通常、トランズモンよりコヒーレンス時間が短く、本当に量子性を使っているのかを疑問視する声もあった。しかし、現在では、量子性の利用はほぼ確実視されている。

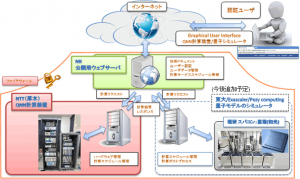

最適化問題に特化したイジングマシンとしては、日立のCMOSアニーリングマシン、富士通のデジタルアニーラー、NTTのコヒーレントイジングマシンなどが挙げられる。いづれもクラウドサービスを展開し実用化に向けた実証実験が進展している。

3.量子計測・量子センシング

量子計測の中で最も進んだ研究の一つが光格子時計である。2001年に東大の香取教授が提案した光格子時計は10-18の精度を有し、現在の秒の標準であるセシウム原子時計の10-16よりも優れた特性を示す。その正確さゆえに、相対性理論に基づく重力による時計の進み方の変化を捉える事もできる。東京スカイツリーで行われた相対性理論の実証実験は記憶に新しい。光格子時計は次の世界標準時計の候補であると共に、測地・資源探索などへの応用も期待されている。

京大の竹内教授は量子もつれ光を用いた量子センシングを進めている。医療・産業分野で幅広く用いられている光断層撮影法に量子もつれ光を適用することで、分解能と分散耐性が飛躍的に向上、眼底や皮膚などの生体イメージングの高分解能化が期待される。

固体デバイスを用いたセンシングの例としてダイヤモンド量子センサと超伝導磁束量子ビットを紹介する。前者は磁場センサとして、ダイヤモンド中の欠陥であるNV(窒素-空孔)中心に捕獲された電子スピンを用いる。局所磁場の測定に適しておりnm領域でのタンパク質の構造解析や細胞計測などへの応用が期待される。室温で動作する点が大きな特徴である。後者は超伝導を用いるため極低温環境が必要である。フランスのSaclay研究所やNTTにおいて、μm領域における電子スピン検出が実証されている(図1(c))。

4.おわりに

いくつかの量子情報技術を紹介したが、これらは現在行われている研究の一部であり、量子暗号・量子通信などを含め、量子情報技術は急速に発展し多様な広がりを見せている。

来月からは、量子情報技術に関連したNTTにおける以下の研究を紹介していく予定である。

①どの程度マクロなスケールまで量子力学は適用できるのか?

②超伝導-ダイヤモンドハイブリッド量子デバイス

③超伝導量子ビットを用いた量子センシング

④コヒーレントイジングマシンI

⑤コヒーレントイジングマシンII

<超伝導量子回路の事なら下記へ>

shiro.saito.bx@hco.ntt.co.jp

saito.shiro@lab.ntt.co.jp